Der Policy Sprint

Was ist die Zukunft der Verkehrspolitik?

Worum geht’s?

Eine überparteiliche Vision der Verkehrspolitik der Zukunft.

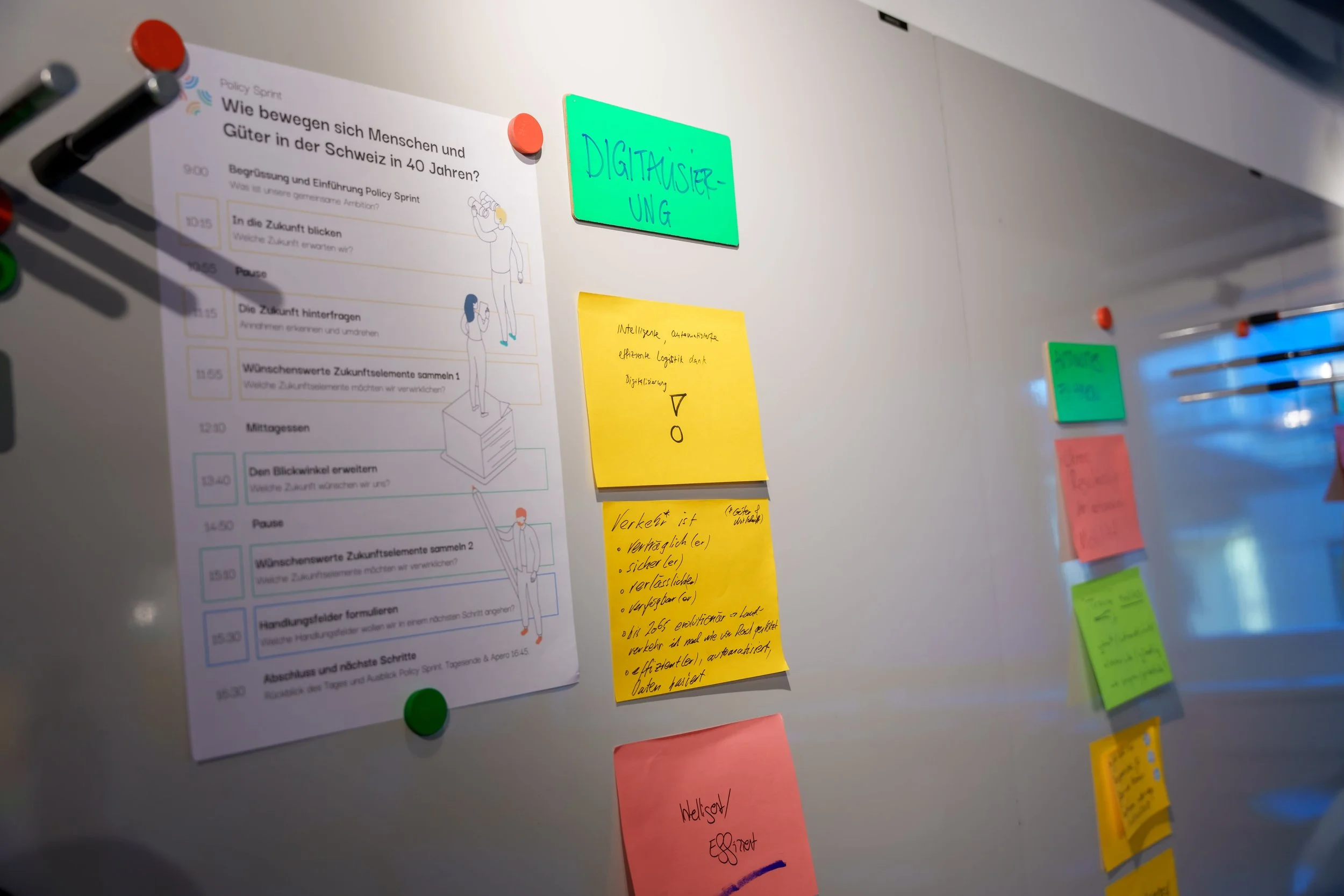

In der Schweiz wachsen sowohl die Bevölkerung als auch das Bedürfnis nach Mobilität, während der verfügbare Raum begrenzt bleibt. Das Verkehrssystem und die Verkehrspolitik stehen deshalb vor der Herausforderung, den steigenden Ansprüchen gerecht zu werden und gleichzeitig Nachhaltigkeit sowie Lebensqualität zu gewährleisten. Am 4. Februar haben die 37 Teilnehmenden aus Parlament, Verwaltung, Wissenschaft, Zivilgesellschaft und Privatwirtschaft eine überparteiliche Vision für eine erfolgreiche zukünftige Verkehrspolitik entwickelt, die diese Elemente vereint.

Um diese Vision zu verwirklichen, identifizierten sie neun wesentliche Handlungsfelder, aus denen im nächsten Schritt griffige und mehrheitsfähige Massnahmen entwickelt werden. Diese finden dann Eingang ins Parlament oder werden durch Akteure aus Wissenschaft oder Wirtschaft umgesetzt.

What’s next?

Griffige und mehrheitsfähige Massnahmen entwickeln

Im Anschluss an den ersten Workshop, in dem gemeinsam politische Visionen entwickelt und die Handlungsfelder priorisiert wurden, werden die erarbeiteten Handlungsfelder so ausgestaltet, dass sie reif für den zweiten Workshop sind.

Im darauffolgenden Massnahmen-Workshop am 1. April 2025, werden die Teilnehmenden auf Grundlage der erarbeiteten Handlungsfelder konkrete politische Massnahmen für die priorisierten Handlungsfelder entwickeln.

Die erarbeiteten Handlungsfelder

Im ersten Workshop am 04. Februar 2024 wurden neun Handlungsfelder identifiziert. Zu jedem Handlungsfeld wurde eine konkrete Wie können Wir-Frage abgeleitet, welche die Basis für die Erarbeitung von politischen Massnahmen bildet. Die Handlungsfelder und zugehörigen WKW-Fragen sind hier zusammengefasst.

-

Frage:

Wie können wir intermodale Lösungen sowohl digital als auch physisch attraktiver machen?Erläuterungen zur Frage:

Intermodale Mobilität bedeutet, verschiedene Verkehrsmittel clever zu verbinden – einfach, nahtlos und effizient. Dafür müssen wir über bestehende Kategorien hinausdenken und innovative, vernetzte Lösungen schaffen. Es geht nicht nur um digitale Technologien, sondern auch um eine Infrastruktur, die den Umstieg mühelos macht. Der Grundsatz dabei: „Nutzen statt Besitzen“ – denn Sharing-Modelle und flexible Mobilitätsangebote sind der Schlüssel zu einer nachhaltigen, zukunftsfähigen Mobilität. -

Frage:

Wie können wir ein Mobility Pricing ausgestalten, damit es politisch mehrheitsfähig und wirksam wird?Erläuterungen zur Frage:

Begrenzte Verkehrskapazitäten erfordern Steuerungsmechanismen, um Überlastungen zu vermeiden, insbesondere zu Spitzenzeiten. Mobility Pricing wird oft als Lösung gesehen, stösst jedoch auf politischen Widerstand – sowohl von Seiten sozialer Gerechtigkeit als auch aus wirtschaftlichen Gründen. Die Herausforderung besteht darin, ein Preismodell zu entwickeln, das nicht nur verkehrstechnisch wirksam ist, sondern auch politische Mehrheiten findet. -

Frage:

Wie können wir die Rahmenbedingungen für die Siedlungsgebiete gestalten, damit die Mobilität die Revitalisierung des Strassenraums ermöglicht?Erläuterungen zur Frage:

Siedlungsentwicklung und Mobilität sind eng miteinander verknüpft. Die Gestaltung der Rahmenbedingungen entscheidet darüber, ob der Strassenraum nicht nur für den Verkehr, sondern auch für eine lebenswerte Stadt genutzt werden kann. Dazu gehören Aspekte der Revitalisierung und Requalifikation des öffentlichen Raums, aber auch die Frage, welche planerischen und regulatorischen Voraussetzungen geschaffen werden müssen, um eine nachhaltige Entwicklung der Siedlungsgebiete zu ermöglichen. -

Frage:

Wie können wir die heutige Qualität des Verkehrssystems auch in einer Schweiz mit wachsender Bevölkerung gewährleisten?Erläuterungen zur Frage:

Mit dem Bevölkerungswachstum steigt der Druck auf die Verkehrsinfrastruktur. Neben Erhalt und Leistungsfähigkeit ist Erreichbarkeit zentral – also, wie effizient Menschen ihre Ziele erreichen. Infrastruktur muss mitwachsen, um Qualität trotz steigender Nachfrage zu sichern. Es geht darum, zukünftige Projekte nach diesem Erreichbarkeitsziel zu bewerten und politisch zu priorisieren. -

Frage:

Wie können wir Spitzenbelastungen reduzieren?Erläuterungen zur Frage:

Spitzenbelastungen im Verkehr entstehen durch gleichzeitige Mobilitätsbedarfe – insbesondere zu Pendlerzeiten. Eine Möglichkeit, diese Belastungen zu reduzieren, liegt in flexiblen Arbeitsmodellen, die zeitliche Entzerrung ermöglichen. Dazu braucht es Anreize für Menschen, die nicht zwingend während der Hauptverkehrszeiten reisen müssen, sowie unterstützende Strukturen, beispielsweise in der Kinderbetreuung. Ebenso ist die Frage relevant, wie Unternehmen motiviert werden können, mobiles und flexibles Arbeiten dauerhaft zu institutionalisieren – etwa durch steuerliche Anreize. -

Frage:

Wie können wir die Logistik gemeinschaftlich effizienter und umweltfreundlicher gestalten?Erläuterungen zur Frage:

Die Optimierung der Logistik erfordert eine bessere Nutzung bestehender Ressourcen, um Transporte effizienter, flächensparender und umweltfreundlicher zu gestalten. Dazu gehören gebündelte Transporte, gemeinsame Systeme sowie geteilte Fahrzeuge, die sowohl wirtschaftliche als auch ökologische Vorteile bieten. Die Frage zielt darauf ab, wie solche gemeinschaftlichen Ansätze koordiniert und gefördert werden können. -

Frage:

Wie können wir die Digitalisierung nutzen, um die Verkehrsströme zu messen, analysieren, prognostizieren und steuern?Erläuterungen zur Frage:

Die Digitalisierung bietet neue Möglichkeiten, um Verkehrsströme effizient zu erfassen, auszuwerten und zu steuern. Besonders relevant ist dabei der Einsatz von Mobilfunkdaten, die bislang nur unzureichend genutzt werden. Ein zentrales Thema ist die Nutzung solcher Daten unter Wahrung des Datenschutzes sowie die Sicherstellung von Transparenz bezüglich ihrer Herkunft und Zuverlässigkeit. -

Frage:

Wie können wir den automatisierten öffentlichen Individualverkehr und individualisierten öffentlichen Verkehr (ÖIV/IÖV) fördern?Erläuterungen zur Frage:

Die Automatisierung im öffentlichen Individualverkehr und individualisierten öffentlichen Verkehr (ÖIV/IÖV) birgt Potenzial, Ineffizienzen im Mobilitätssystem zu reduzieren und Ressourcen gezielter einzusetzen. Geteilte, automatisierte Mobilitätsangebote könnten zur Optimierung bestehender Verkehrsflüsse beitragen. Die Frage beschäftigt sich mit Strategien zur Förderung solcher Technologien und ihrer Integration in das bestehende Verkehrssystem. -

Frage:

Wie können wir Mobilitätsdaten besser für Innovation nutzbar machen?Erläuterungen zur Frage:

Mobilitätsdaten sind ein Schlüssel für Innovationen. Obwohl sie bereits heute sehr relevant sind, werden sie oft nicht ausreichend genutzt. Die Frage beschäftigt sich damit, wie solche Daten öffentlich zugänglich gemacht, validiert und gehostet werden können, um neue Mobilitätsangebote zu ermöglichen – ohne dabei selbst als Anbieter aufzutreten, sondern vielmehr eine Plattform für Entwicklungen zu schaffen.

Fragestellung

Wie sieht die Zukunft der Verkehrspolitik aus - vor dem Hintergrund einer wachsenden Bevölkerung, steigendem Mobilitätsbedürfnis und begrenztem Platz?

In der Schweiz wachsen sowohl die Bevölkerung als auch das Bedürfnis nach Mobilität, während der verfügbare Raum begrenzt bleibt. Das Verkehrssystem und die Verkehrspolitik stehen deshalb vor der Herausforderung, den steigenden Ansprüchen gerecht zu werden und gleichzeitig Nachhaltigkeit sowie Lebensqualität zu gewährleisten. Die überparteilichen Austausche unterstreichen die Dringlichkeit eines neuen Verkehrssystems, das nachhaltig und raumeffizient ist, aber auch mit der gewünschten Raumentwicklung in Einklang steht. Darüber hinaus beeinflussen zum Beispiel die Verstädterung oder die Digitalisierung, wie die Mobilität gelebt und organisiert werden kann.

Dabei legt der “Sachplan Verkehr” des Bundes mit seinem Programmteil “Mobilität und Raum 2050” den Rahmen für die Entwicklung eines gesamtverkehrlichen Systems fest, das eng auf die Raumentwicklung abgestimmt ist. Der Fokus liegt auf einer Verkehrsinfrastruktur, die den Mobilitätsanforderungen gerecht wird und gleichzeitig Umweltbelastungen minimiert. Wichtige Eckpunkte sind dabei die Abstimmung zwischen Raum- und Verkehrsplanung, die Gewichtung des Güterverkehrs sowie der Umgang mit zunehmender Freizeitmobilität. Als Resultat des Workshops vom 4. Februar werden die Teilnehmenden die relevanten Handlungsfelder für eine erfolgreiche zukünftige Verkehrspolitik erarbeitet haben.

Die folgenden Dimensionen sind bei unserer Fragestellung zentral:

-

Raum, Bevölkerung und Bedürfnisse

Die steigenden Mobilitätsbedürfnisse der wachsenden Bevölkerung bei begrenztem Raum stellen das Verkehrssystem vor grosse Herausforderungen. Daten aus dem Mikrozensus Mobilität und Verkehr (BFS & ARE) zeigen, dass sowohl die Anzahl der täglichen Wege als auch die zurückgelegten Distanzen zunehmen. Es müssen Lösungen gefunden werden, die den vorhandenen Raum und die Infrastruktur effizient nutzen und gleichzeitig Flächenkonflikte zwischen Verkehrs-, Wohn- und Freizeitbedürfnissen minimieren.

-

Alle Mobilitätsdimensionen

Unsere Fragestellung berücksichtigt die Vielfalt der Mobilität, von Personen- und Güterverkehr bis hin zu Arbeits-, Freizeit- und Tourismusmobilität. Ebenso umfasst sie die verschiedenen Verkehrsmodi, öffentlicher Verkehr, motorisierter Individualverkehr und Langsamverkehr. Der Flugverkehr wird jedoch ausgeschlossen.

-

Berücksichtigung bestehender politischer Rahmenbedingungen

Der Policy Sprint findet unter Berücksichtigung der bestehenden gesetzlichen Rahmenbedingungen und den Zielen der Dekarbonisierung stattt. Die Szenarien der Verkehrsperspektiven 2050 zeigen, dass ein nachhaltiges Verkehrssystem den Anteil des ÖV auf 24%, des Veloverkehrs auf 4% sowie die Reduktion des Anteils des Autos auf 68% steigern können.

-

Alle föderalen Ebenen, In- und Ausland:

Eine gut koordinierte Zusammenarbeit zwischen Bund, Kantonen, Städten und Gemeinden ist essenziell, um eine erfolgreiche Verkehrspolitik über alle föderalen Ebenen hinweg zu gewährleisten. Dabei wird die nationale und grenzüberschreitende Mobilität einbezogen.

-

Schweiz in 40 Jahren

Am Policy Sprint Verkehr machen wir uns Gedanken über die Schweiz in 40 Jahren. Die Investitions- und Infrastrukturzyklen des Mobilitätssystems sind langfristig ausgerichtet. Im Policy Sprint Verkehr wollen wir selbst über die bestehenden Zyklen hinaus denken.

Der Prozess

innovativ, kollaborativ, effektiv

Die Teilnehmenden

Beim Policy Sprint haben sich 37 Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit verschiedensten Perspektiven aus dem Parlament, der Wissenschaft, der Privatwirtschaft und der Zivilgesellschaft für eine mutige Politik in der Schweiz eingesetzt und ambitioniert und lösungsorientiert an politischen Massnahmen für einen klimaneutralen Verkehr bis 2050 gearbeitet.

Wohin geht unsere Expedition

Nach der Erarbeitung von Handlungsfeldern entwickeln die Teilnehmenden in den nächsten Schritten konkrete Massnahmen und einen Plan zur Umsetzung. Währenddessen hält Expedition Zukunft eine unterstützende Funktion gegenüber allen Teilnehmenden des Policy Sprints “Zukunft der Verkehrspolitik” inne.

Abonniere unseren Newsletter um Up to Date zu bleiben!

Unsere Förderpartner

Der Policy Sprint wurde dank der Unterstützung der Stiftung 3FO und der Volkart Stiftung ermöglicht.

Die Stiftung 3FO unterstützt Expedition Zukunft bei der Entwicklung neuer Methoden zur überparteilichen Entwicklung politischer Visionen.

Dank der Unterstützung der Stiftung 3FO entwickelt Expedition Zukunft neue kollaborative Methoden, die im Sprint KI zum Einsatz kommen. Die Stiftung 3FO fördert Expedition Zukunft im Rahmen ihres Förderschwerpunktes Kooperation und Konfliktbearbeitung: “Damit Menschen in ihrem Arbeits- und Lebensumfeld sich selbst und andere befähigen, Konflikte friedlich, zielgerichtet und kooperativ zu bearbeiten und durch Prozesse, Strukturen und Verhaltensweisen Kooperation gefördert wird.” Weitere Informationen: www.3fo.ch/stiftung

Die Volkart Stiftung unterstützt als Themenpartnerin die Policy Sprints von Expedition Zukunft mit Fokus auf das Klima.

Die Volkart Stiftung hat sich zum Ziel gesetzt, die Klimakrise aktiv anzugehen. Dafür unterstützt sie Projekte, die mit interdisziplinären Ansätzen an den Ursachen gesellschaftlicher Herausforderungen arbeiten. Die Volkart Stiftung möchte wir dazu beitragen, “dass unsere Ökosysteme geschützt, die Chancengerechtigkeit und gesellschaftliche Teilhabe aller ermöglicht und eine ausgewogene Medienvielfalt gefördert wird.” Weitere Informationen: https://www.volkart.ch